Wir sind von der Evolution darauf ausgerichtet, auf Menschen zu achten. Einfacher Selbstversuch: Der Blick auf das Gesicht eines Menschen in unserer Nähe nimmt uns unendlich mehr in Anspruch als der Blick auf eine gleich große Fläche eines Möbelstücks, oder auch eines Stilllebens. Wir können Gesichter wiedererkennen, die wir vor Jahren nur für Sekunden gesehen haben.

Wir sind fasziniert von einzelnen Menschen in einer Weise, an die nicht einmal Babykätzchen heranreichen.

Diese Ausrichtung auf Menschen begleitet uns auch, wenn wir uns mit Politik beschäftigen. Wir erwählen uns eine politische Führungspersönlichkeit, der wir unsere wichtigsten Anliegen anvertrauen wollen. Ein kleines Stück weit erinnert uns das an die menschliche Urgeschichte in unseren Genen, als wir dem Anführer einer kleinen Homo Sapiens-Horde nachfolgten. Aber diese genetische Erinnerung ist für uns vielfach durch die Kultur überformt, wir reflektieren darüber und sehen wegen der Katastrophen der jüngeren Geschichte die Führungsperson meistens zurecht mit einer großen Portion Kritik und Skepsis.

Dennoch ist es nicht gerade überraschend, dass einzelne Politikerpersönlichkeiten in unserem politischen System einen zentralen Platz einnehmen und in unseren Gesprächen über Politik eine Hauptrolle spielen. Wenn die Informationsgesellschaft bestehende Tendenzen verstärkt und Kommunikationshindernisse abbaut, so ist auch zu erwarten, dass in der neuen digitalen Öffentlichkeit die Bedeutung prominenter Personen noch weiter zunimmt. Es spricht also viel für das, was heute im Allgemeinen, und auch speziell in Österreich, als immer stärkere Personalisierung der Politik beschrieben wird.

Das ist der Hintergrund, welcher vergängliche Zeiterscheinungen wie den aktuellen Slim-Fit-Trend in der österreichischen Politik hervorbringt. Auch dass das nebulöse politische Projekt eines sehr bekannten Kabarettisten auf den Politikseiten der Zeitungen erwähnt wird, gehört hierher. Ebenso wie auch der aktuellste Hype um eine mögliche grüne Alternativliste von Peter Pilz.

Aber so verständlich der Personalisierungstrend auch ist, sollten wir ihn doch insgesamt eher als Problem denn als positiven Faktor in der Politik verstehen. Jede charismatische Führungspersönlichkeit ist auch ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Die Stärken werden uns präsentiert, die Schwächen geheimgehalten – erst im Lauf der Zeit werden sie unausweichlich enthüllt. Die hohen Erwartungen der Wähler an neue Personen werden unerbittlich enttäuscht, beim einen früher und gründlicher, beim anderen allmählich und sachte. Am Ende stehen jedoch selbst reservierte Teflon-Männer wie der letzte US-Präsident Barack Obama nach einigen Jahren weitgehend entzaubert vor der Öffentlichkeit.

Die Dynamik von Übersteigerung und darauf folgender Enttäuschung über Einzelpersonen prägt die politische Öffentlichkeit und sorgt für Instabilität. Nach einigen Zyklen wächst beim Wähler auch der Zynismus. Besser wäre es, wenn wir unsere politischen Zuneigungen auf stabilere Bezüge richten könnten. In früheren Zeiten waren das Religionen und Ersatzreligionen wie politische Ideologien. Doch hat der Komplexitätsgewinn in der Informationsgesellschaft dafür gesorgt, dass inhaltliche Glaubenssysteme einer starken Erosion ausgesetzt waren. Die eine, langfristig überzeugende Großideologie gibt es nicht mehr, und das ist gut so. Die Republik 21 schlägt vor, stattdessen unsere politische Loyalität auf ein neues Verständnis unseres gemeinsamen Staates zu richten.

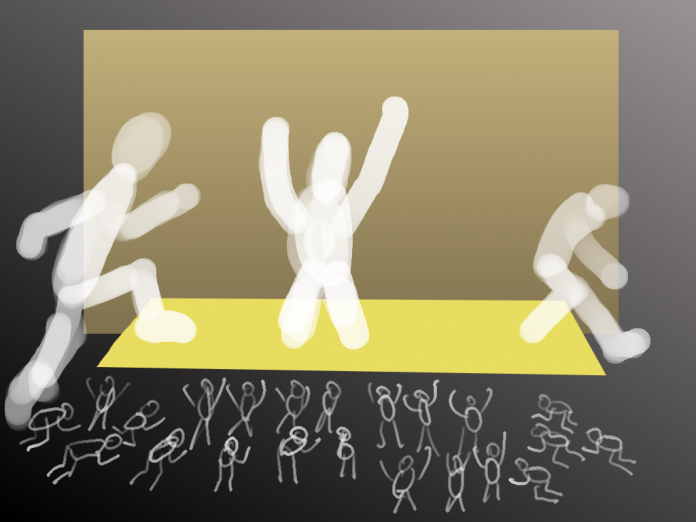

In der Zwischenzeit wird sicher noch eine längere Prozession politischer Lichtgestalten federnden Schrittes die politische Bühne betreten, nur um sie etwas später achselzuckend wieder zu verlassen. Diese Personen verdienen unsere Aufmerksamkeit und kritische Begleitung. Aber verheiraten „bis dass der Tod uns scheidet“ sollten wir uns nicht mit ihnen.