843 Milliarden Euro schwer war der norwegische Staatsfonds am 6. Jänner 2019, während der Staatsfonds von Alaska (64 Milliarden Dollar) – einer weiteren ölreichen und bevölkerungsarmen Region – im Jahr 2017 jedem Bürger 1.100 Dollar als jährliche Gutschrift auszahlte. Diese beiden und mehrere dutzend weitere Staatsfonds weltweit verfolgen jeweils eigene Ziele, speisen sich aus unterschiedlichen Quellen – neben Öleinnahmen z.B. aus Devisenreserven – und veranlagen nach maßgeschneiderten langfristigen Anlagestrategien.

In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gibt es statt Staatsfonds eher Staatsschulden, im Fall Österreichs derzeit 288 Milliarden Euro. Außerdem verfügt Österreich zwar über mehr Einwohner als Norwegen, aber kaum über Bodenschätze.

Ein Staatsfonds ist also hierzulande kein Thema? Nicht so schnell!

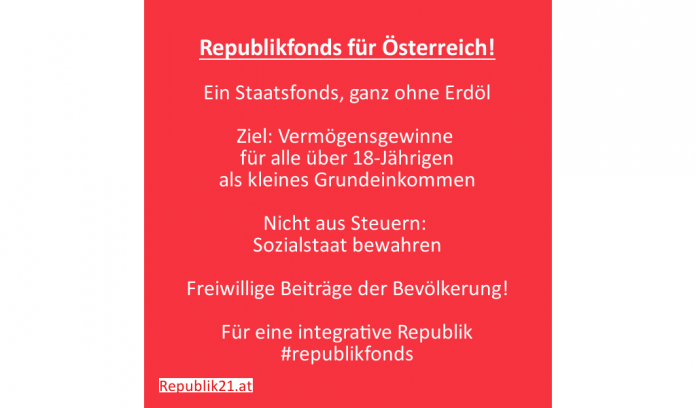

Wenn wir Staatsfonds einfach als gemeinsam verwaltetes Vermögen der Bevölkerung verstehen, dann zeigt sich schnell, wie viel Potenzial dieses Instrument hat, um einige der Zukunftsherausforderungen in einem Staat wie Österreich anzusprechen. Denn ein auf die österreichischen Verhältnisse angepasster Staatsfonds, den ich im Folgenden Republikfonds nenne, hat langfristig das Zeug dazu, in einer die Gesellschaft nicht spaltenden, sondern verbindenden Weise sowohl die auseinanderklaffende Vermögensverteilung als auch die unsichere Zukunft der Arbeitseinkommen anzusprechen.

Ideengeber auf die Füße stellen

Zur Herleitung des Weiteren lohnt es sich, den französischen Ökonomen Thomas Piketty, den amerikanischen Bernie Sanders-Aktivisten Matt Bruenig und die politische Bewegung DiEM25 von Yanis Varoufakis zu bemühen – sie alle aber mit einer Prise politischem Realismus und liberalem Wirtschaftsverständnis gegen den Strich zu bürsten.

Thomas Piketty hat beginnend mit seinem Bestseller „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ (2014) ein breites Bewusstsein für die ungleiche Vermögensverteilung geschaffen, in der eine kleine Minderheit von 0,1 bis 1 Prozent über beträchtliche Anteile des Nationalvermögens und die daraus entstehenden Einflussmöglichkeiten verfügt, während etwa in Österreich die unteren 50% der Haushalte nur 2,5% des Nettovermögens besitzen, die untersten 6% gar nichts. Diese Ungleichheit droht sich noch zu verschärfen. Piketty ruft daher nach einer globalen – oder nach letzten Vorschlägen, EU-weiten – jährlichen Vermögenssteuer, von der Substanz. Eine solche Steuer ist aber realpolitisch nicht absehbar und würde Kapitalflucht auslösen.

Matt Bruenig hat im Sommer 2018 ein radikales Konzept für einen Staatsfonds der USA vorgestellt, das auf viel Interesse gestoßen ist, etwa auch beim britischen Magazin Economist. Analog zum Alaska-Fonds sollen allen Bürgern der USA über 18 Jahre Anteile an einem solchen Fonds zugeordnet werden, aus denen eine jährliche Dividende als Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ausgezahlt wird. Diese Grundstruktur kann auch für einen österreichischen Republikfonds als Zielbestimmung gelten.

Bruenig weist darauf hin, dass ein Staatsfonds im norwegischen Maßstab einen großen Teil des Nationalvermögens quasi verstaatlicht – eben ganz im Sinn des neuen US-amerikanischen „demokratischen Sozialismus“. Zur Finanzierung hat sich Bruenig einiges einfallen lassen – „taxes, taxes, taxes“, wie ein Kommentator zurecht feststellt. Jährlich sollen etwa Unternehmen Firmenanteile an den Fonds übertragen, was zu einem stetig steigenden Staatseinfluss auf die Wirtschaft führen würde. Auch das Drucken von Geld durch die Federal Reserve, um Veranlagungen des Staatsfonds zu ermöglichen, zieht Bruenig in Betracht, um in kurzer Zeit auf jene Volumina zu kommen, die für ein nennenswertes BGE als Wahlversprechen eines linken Populismus erforderlich wären.

Im Programm der Varoufakis-Bewegung DiEM25 findet sich ebenso die Einführung einer Art BGE („Universelle Basisdividende“). Analytisch überzeugend wird im Gegensatz zu Bruenig festgehalten, dass Steuermittel nicht herangezogen werden sollten, um ein BGE zu finanzieren. Denn sonst würde das BGE den Sozialstaat unterminieren und auch unauflösliche Dauerkonflikte zwischen den Interessen arbeitender Geringverdiener und nicht arbeitender BGE-Bezieher hervorrufen. Es folgt jedoch auch bei DiEM25 ein linksökonomischer Finanzierungsvorschlag bestehend aus Gelddrucken, der Übernahme von Unternehmensanteilen bei IPOs etc.

Finanzierung im Konsens

Für einen Republikfonds im realen Österreich sind derartige Verstaatlichungskonzepte ganz abgesehen von allem Für und Wider schlicht nicht politisch konsensfähig in der gesellschaftlichen Breite, die erforderlich wäre, um den Republikfonds Wirklichkeit werden zu lassen. Steuerfinanzierungen sind auch deswegen unattraktiv, weil der staatliche Finanzhaushalt zunächst jene 288 Milliarden Euro Staatsschulden verwalten muss, die über die letzten Jahrzehnte angelaufen sind. Eine Finanzierung des Kapitalaufbaus des Fonds aus Umlaufsteuern hätte auch deflationäre Effekte für das Wirtschaftswachstum. Und Firmen Kapital zu entziehen ist in jeder Form Gift für deren Investitionen. Abgesehen von unerwarteten zukünftigen Erdölfunden ist daher die einzige Möglichkeit, um einen Republikfonds ohne größere negative wirtschaftliche Auswirkungen zu kapitalisieren, die, dies aus bestehenden Vermögen und laufenden Sparleistungen der privaten Haushalte zu tun. Aber nicht über Steuern!

Denn Diskussionen über Vermögens- und Erbschaftssteuern können nur konfrontativ geführt werden, sie sind nicht integrierend, wie die Sozialdemokratie bisher bei jedem ihrer zaghaften Anläufe feststellen musste.

Zu tief sitzt bei einem nennenswerten Teil der Bevölkerung der Wunsch, erarbeitetes oder auch nur erträumtes Vermögen für die nächste Generation zu bewahren – die Politik berührt hier die Ebene von individuellen Lebenssinnkonzepten. Die politischen Parteien können sich daher in diesen Fragen niemals einig werden, Vermögenssteuerkonzepte werden zurecht ewiges Thema von Wahlauseinandersetzungen bleiben.

Doch ein Republikfonds ist ein äußerst langfristiges Projekt. Er muss, einmal mit qualifizierten Mehrheiten errichtet, im Wesentlichen zwischen den Parteien außer Streit stehen, Teil des nationalen Selbstverständnisses werden. Er wird, wie in Norwegen und Alaska bereits geschehen, erst Jahrzehnte nach der Einrichtung ein Volumen erreichen, das Gewinnentnahmen in für den Einzelnen wirklich spürbarer Höhe ermöglicht.

Republik der Freiwilligen

Deswegen soll der Republikfonds aus freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung gespeist werden. Diese Zuwendungen sollen steuerlich absetzbar sein (bis zu einer Grenze), gesellschaftlich positiv bewertet, und mit allen erdenklichen Nudges der Verhaltensökonomie geschmückt.

Aber im Grunde sind es freiwillige Mittelübertragungen des einzelnen Bürgers oder Erblassers an die Gesamtheit der Begünstigten, statt an ein oder zwei Erben also an alle Mitbürger, mit dem Ziel, zu einem finanziell starken und zu seinen Bürgern großzügigen Österreich beizutragen.

Ein Österreich, in dem jeder Bürger vom Nationalvermögen profitiert, und das für den Fall, dass in Zukunft einmal tatsächlich die Lohnarbeit knapp wird, vorgesorgt hat.

Tatsächlich hat die Republik nach heutigem Wissensstand ausreichend Zeit, damit ein so langer Zeithorizont des Vermögensaufbaus ausreicht: Der vielbeschworene Kollaps des Arbeitsmarkts durch die Digitalisierung ist in Österreich nach volkswirtschaftlichen Befunden bisher nicht einmal im Ansatz messbar und bleibt eine spekulative Langfristbefürchtung. Der Republikfonds wäre jedenfalls eine Versicherung gegen diese und andere unerwartete negative wirtschaftliche Entwicklungen der Zukunft.

Es sollte aber Teil des gesellschaftlichen Konsenses sein, dass der Republikfonds in seiner Konstruktion gegen Kapitalentnahmen durch den Staat geschützt wird. Sein einziger Begünstigter müssen zu jedem Zeitpunkt die anspruchsberechtigten Bürger sein – der Souverän. Was den Sozialstaat betrifft: Er bekommt langfristig Konkurrenz bei der Leistungserbringung an die Bürger und wird den neuen Wettbewerb hoffentlich als Ansporn zur Optimierung seiner Leistungen verstehen.

Ergebnisse

Der Republikfonds könnte zunächst einmalig im Umfang des Viertels einer typischen Steuerreform mit 900 Millionen Euro dotiert werden, und danach aus freiwilligen Überweisungen um vielleicht 300 Millionen Euro (heutige Preise) pro Jahr wachsen – zum Vergleich: das ist 1 Prozent des Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer. Bereits nach einem Jahr könnte dann jedem Bürger über 18 der erste symbolische Euro Gewinnbeteiligung ausgezahlt werden, der den Republikfonds erfahrbar macht.

In einem solchen Tempo des Kapitalaufbaus würde es abhängig von Zuflüssen, (KeSt-freien) Veranlagungsergebnissen und Wirtschaftswachstum einige Generationen dauern, bis der Fonds zum Zweifachen des BIP anwüchse. Spätestens dann aber wäre die Republik über ihren Fonds auf den internationalen Aktienmärkten gewichtig präsent (dem norwegischen Staatsfonds gehört 1% des weltweiten Aktienvermögens), und sie wäre wohl der Platzhirsch am heimischen Kapitalmarkt. Es wäre Geschichte, dass ein Teil der Bevölkerung keine Einkünfte aus Vermögensveranlagung lukriert – eine Antwort auf Piketty. Jeder und jede Bürgerin wäre sich bewusst darüber, wie sich das gemeinsame Vermögen im Republikfonds entwickelt – und wäre, wohl im Wettbewerb mit den Staatsfonds anderer Länder, stolz darauf, zur Entwicklung des nationalen Wohlstands je nach der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit beizutragen.